③生活を守る森林って何?

| はじめに | 治山の教科書 | 森林の機能 | 保安林制度 | 治山 | 生活を守る樹木 | 生活を守る森林 | 流木対策 |

| Top | はじめに | 災害について | 森林の機能 | 治山 | 治山事業 | 治山の研究 | 人材育成 | 対象となる治山現場 | 新しい試み | 海外の治山 | コラム |

| 対象となる治山現場 治山事業は、森林の持っている様々な機能を回復するため、集中豪雨などで被災した森林を再生する事業です。また、地域の安全・安心の確保のための事業でもあります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 対象地 森林法に基づき、17に区分された保安林のうち、13の保安林が防災機能を発揮するため、治山事業を実施します。

公益的機能の発揮が特に必要な森林を、農林水産大臣または、都道府県知事が指定します。指定され、保安林になると、立木の伐採制限(届け出が必要)や植栽の義務、土地の形質の変更などの規制(届け出が必要)がかかります。一方で、保安林の機能復旧として、治山事業が実施されます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (1)地滑り地 地滑り地は、緩やかな傾斜地で、地下水位が高く水が湧きやすい、土壌が柔らかく肥沃であるため、畑作や稲作に向いているなど、昔から人の生活圏にありました。山間部でお米を得るために作られた棚田は地滑り地と重なっています。地滑り自体は、年間数センチから数メートルと生活をしている中ではなかなか気づかないです。しかし、地滑り地の斜面や末端部で道路建設や宅地造成、農地開発を行うと、これまでの均衡状態が崩れ、地滑りが発生します。また、豪雨や長雨、融雪により地下水位が上昇すると、摩擦力が低下するため、移動速度が急速に上昇し、地滑りとなります。 住居周辺においては、移動により構造物が壊れてしまいます。また、地滑りで発生した土砂が川をせき止め、不安定な堰止め湖を生み出します。堰止め湖が崩壊すると、洪水が発生し、下流の人命や財産を奪うことになります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (2)崩壊地 「起伏のある土地は、平らになろうとする。」これは、重力がある以上、自然の摂理です。このため、崩壊地は、傾斜が30度を超える急傾斜地で発生します。雨水の浸透や地震によって、斜面の地表に近い部分の地盤が緩んで、突然崩れ落ちます。崩れ落ちる時間は短く、崩れた土砂は、斜面の高さの2倍の距離まで到達すると言われています。 なお、森林法の対象とならない急傾斜地では、1969年に制定した「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、住宅地では、都道府県で、防災工事を行っています。 この工事の基準は、 ①傾斜角度が30度以上、高さ5m以上。 ②急傾斜地の崩壊により危害が生じる恐れがある家が5戸以上。 ③5戸未満であっても官公署、学校、病院、旅館等に危害が生じる恐れがある場合。 となっています。もちろん、住民も一部負担します。また、崖の土地所有者は、排水溝の掃除や草刈りが義務づけられています。森林法の対象外でも、この様な政策が行われています。 なお、巨大崩壊地と呼ばれるいくつかの場所では、砂防・治山事業を国の仕事として行っています。崩壊を抑制しなければ、洪水と直結するからです。 代表的な巨大崩壊地

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (3)海岸地 海岸地は、砂地であること、塩分を含んでいること、常時風が吹くことなど、植物が育ちにくい環境となっています。このため、津波や火災、病虫害などで、一度破壊されると、自然回復することが困難です。人の手による回復でも、植栽木が風で飛ばされる、砂に埋没する等、生育環境が非常に悪い状況です。従って、風による砂の移動を抑制・固定した後、風よけを設置して植栽木を守ります。なお、何も無い状態からの森林造成では、同齢林になるため、同時期に枯死する可能性もあります。異齢林にするほか、松食い虫の問題もあり、時間をかけながら、混合林へと樹種構成を考えながら森作りをする必要があります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (4)山火事跡 森林火災が発生すると、地上部の有機物が燃焼することになります。草木が燃えることで、斜面で土砂の移動を抑えていた根も枯死します。この結果、土砂の移動を抑制していた機能が失われるため、一定の降水量を超えると、染み込んだ水の重みから土砂崩れが発生しやすくなります。このため、早急な植生の回復とともに、土砂を下流域に流さないように、治山ダムを早い段階で造る必要があります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (5)雪崩 雪崩は、降り積もった雪が、下に落ちようとする力と地面との摩擦力、雪同士の結合力のバランスが崩れたときに起きる現象です。人や動物が横切ることで雪同士の結合力が無くなったり、日射や気温の上昇で摩擦力が弱まったりすると、積雪の塊が目に見える速さで移動します。表層雪崩は、時速100から200キロ、全層雪崩は、10から100キロの速さがあり、回避することが困難で、集落になだれ込むと人命や家屋に多大な被害を出します。このため、雪崩から集落や道路を守る必要があります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2 治山工事の種類 治山の現場では、様々な工法があります。 ①渓間工事の工種 谷止め孔の設置により、溪床の縦横侵蝕を防止します。防止することで、溪床の安定、山脚の固定を図り、森林になるための生育基盤を確保します。 1.横工事 堰堤工、谷止め工、床固め工 2.縦工事 護岸工、流路工、水制工

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ②山腹工事の工種 斜面安定を目的とする土木的施設と斜面の植生を回復するための緑化工に分類されます。 1.山腹基礎工 法切り工、土留め工、埋設工、水路工、暗渠工、張り工、アンカー工、法枠工、モルタル吹付工 2.山腹緑化工 柵工、積み苗工、筋工、実播工、種子吹付工、伏せ工、植栽工 3.落石防止工 落石予防工、落石防護工

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ③海岸林 海岸砂地造林、防潮林造成、防風林造成(海岸)の各事業です。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ④雪崩 雪崩による被害を抑えるための事業です。雪崩予防工と雪崩防止工に大別され、

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑤地滑り工事の工種 地下水位の低下等、地すべりが発生する要因を除去する抑制工と、力学的に直接地すべりの土塊の動きを止める抑止工があります。 抑制工:地表水位排除工、地下水排除工(暗渠工、ボーリング暗渠工、地下水遮断工、集水井工、トンネル暗渠工、立体排水工)、排土工、押え盛土工、渓間工(治山ダム工)、土留め工 抑止工:くい打ち工、シャウト工、アンカー工 抑制工 ・地表水排除工(水路工、浸透防止工) ・地下水排除工(横ボーリング工、集水井工、排水トンネル工) ・排土工 ・押え盛土工 ・河川構造物(ダム工、床固工、護岸工)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

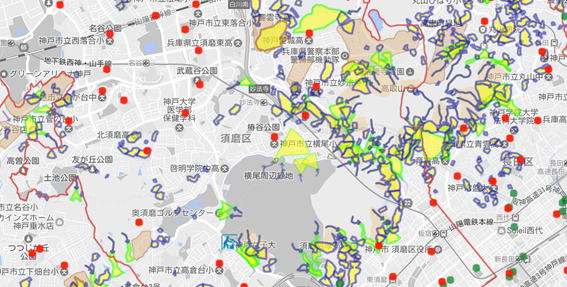

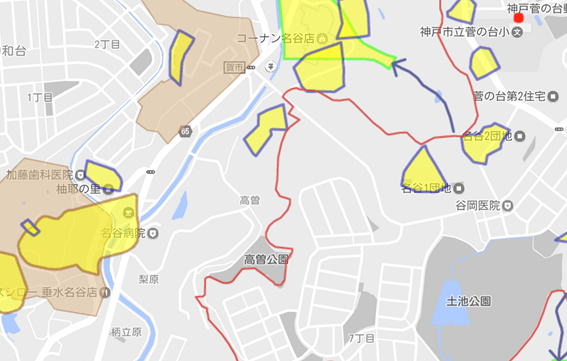

| 3 ソフト面からの支援 工事のみならず、ソフト面でも災害防止を心がけています。このうちの一つが、山地災害情報システムの整備です。被害に遭わないためには、被害地から避難することが重要です。このため、 素早く避難することが出来る体制作りが不可欠です。このため、雨量や地下水、斜面の変動などの変化を観測するセンサーを設置し、現地をオンラインで常時監視することにより、山地災害を事前に察知することができます。治山事業においても、土石流や地すべりなどの発生を監視する観測機器、雨量計、情報伝達装置、監視局等を一体的に整備する「山地災害情報システム」の整備を行っています。 また、住民にどのような状況で生活しているかについての情報も提供しています。ハザードマップとして整備しており、①洪水、②内水、③高潮、④津波、⑤土砂災害、⑥火山、⑦震度被害、⑧地盤被害(液状化)と分野毎に出来ています。 このうち、治山に関係のある⑤土砂災害のハザードマップでは、下記のように分類した地図を作成しました。

なお、市町村によって、このハザードマップは、異なっています。   すべての面において、行政でカバーすることは難しいのが現状です。その一方で、日頃から山地災害から住民を守るため、適切な対策を採る必要があります。このため、一定の治山技術を持つ人材をボランティア精神に頼っています。治山防災ヘルパーとして、治山事業に関わっている関係者が業務とは別に、参加しています。具体的には、山地土砂災害、雪崩災害に関する情報収集と提供や、大規模自然災害が発生した場合の二次災害防止のための治山対策を支援することなどが主な活動内容です。 なお、治山防災ヘルパーは、都道府県知事が認定しています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

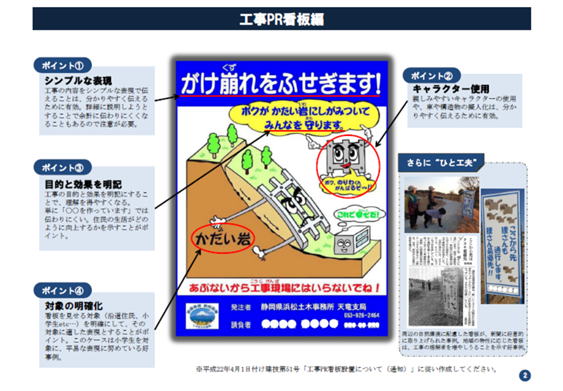

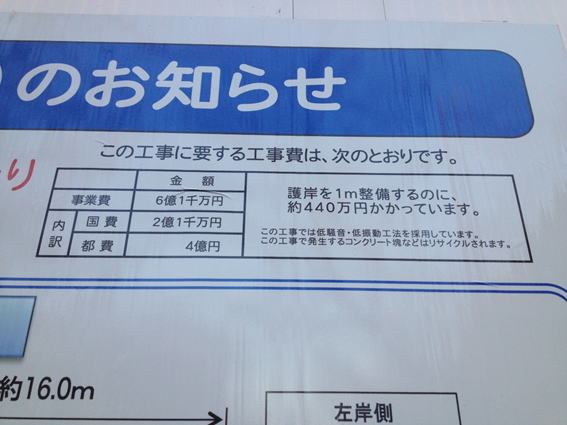

| 4 工事現場の工夫 工事現場では、作業員の安全はもちろん、周辺住民にも工事の理解をして貰う必要があります。このため、どのような工事であるのかを判るようにしています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (1)工夫 ① 通話の確保 治山事業は、山岳地で実施するため、電波の届きにくい場所があります。このため、作業現場では、確実に電波の届く場所に、印をつけます。万が一、事故が発生したときに、確実に連絡することが出来るようにしているためです。

工夫② 現場入り口の出欠の札 作業現場に入る際、入り口に、出欠の札を掲げます。入るときにひっくり返し、出るときに元に戻します。作業現場に誰が入っているかが一目で判ります。

工夫③ ワイヤーの設置 土砂が安定しない場所では、二次災害を如何に回避するかです。このため、工事現場周辺に、ワイヤーを設置し、地面の移動があれば知らせる体制をとっています。 工夫④ ヘルメットの色分け 担当者毎にヘルメットの色を分ける。また、血液型が記載しており、万が一事故が発生しても、対応しやすいようにしている。 工夫⑤ 土嚢 現場で、大型土嚢製作に鋼製筒を使用し、効率的に土嚢袋に土が入りやすいようにした。 (2)事業の周知法 治山事業を実施するまでの間、道路利用者へ落石等の恐れのある要対策箇所を周知するため、注意喚起の看板を設置しています。  (参考)静岡県のHPより         |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Top | はじめに | 災害について | 森林の機能 | 治山 | 治山事業 | 治山の研究 | 人材育成 | 対象となる治山現場 | 新しい試み | 海外の治山 | コラム |