③生活を守る森林って何?

| はじめに | 治山の教科書 | 森林の機能 | 保安林制度 | 治山 | 生活を守る樹木 | 生活を守る森林 | 流木対策 |

| Top | はじめに | 災害について | 森林の機能 | 治山 | 治山事業 | 治山の研究 | 人材育成 | 対象となる治山現場 | 新しい試み | 海外の治山 | コラム |

| 災害について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1.災害の種類

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2.天災と人災 地震や噴火等の自然現象によって、対処出来ない被害については天災となり、「何らかの対処できたのでは」と考えることが出来る被害が、人災です。このため、事前にわかっていながら、対応せずに被害が出れば、人災となります。過去の経験から、この程度では大丈夫と判断し、結果、過去を上回る自然現象が起こり、被害を受けた場合は、人災とは呼びません。 第二次世界大戦後、日本の自然災害、特に風水害による犠牲者は、他の国と比べても、日本の歴史上、非常に減少しています。これは、様々な対策が行われ、特に、洪水調節ダムが、川の上流部に出来た結果です。しかし、その一方で、災害に遭うという危機感が薄らいでいます。災害多発地だったときは、事前に避難することが当たり前だったのですが、多少の豪雨や地震では避難しなくなりました。避難勧告が出ていても、勝手に大丈夫と判断し、家に留まることもあります。その結果、避難しない事による被害も発生しています。自然災害の被害を軽減できるかは、人の防災意識に左右されます。 ハード面の強化も不可欠ですが、ソフト面を強化しなければ、人災を生み出し続けてしまいます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3.これまでの水害対策

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4.土砂はどこから 洪水を起こす堆積された土砂は、洪水発生地ではなく、遙か上流の地域から流れ込んでいます。元々、岩が、風化によって礫になり、小石、砂もしくは粘土に細粒化していきました。太陽光からの熱による膨張と収縮の繰り返しや、風雨によって物理的、科学的に変化し細粒化していきます。発生地では、風化によって岩が細粒化され、渓流に流れ込みます。また、植物が侵入する過程の中で、有機物が蓄積し、土壌になります。 風化の種類

この中で、土砂の発生に大きな影響を与えるのが、山崩れです。山崩れには、「地滑り」と「崩壊」に分けられ、さらに、崩壊には、「表層崩壊」と「深層崩壊」に分けられます。 一般に、地滑りは、移動する土塊・岩塊の動きは、継続的あるいは断続的で、大きな攪乱は受けません。一方の崩壊(深層崩壊・表層崩壊)は、反対に移動するスピードは速く、土塊・岩塊は、攪乱します。 地滑りと崩壊の比較

崩壊とは、山地斜面の一部が安定を失い、土砂の塊が下方に移動する現象です。根系の発達している範囲(深さ2メートル前後)で起こる表層崩壊型山崩れと、地震や集中降雨などの影響を受け、基岩が変質・風化作用し大規模な深層崩壊型山崩れになります。 表層崩壊と深層崩壊の比較

森林の機能と表層崩壊=根系の範囲は、密接な関係になっています。一般に林木を含めた植物の根系は、岩石を劣化させる生物的風化作用を持っています。また、森林が生産する有機物は、基岩層の風化の促進と、土壌化を促しています。植物による土壌形成作用は、土の力学的強度を低下させる方向となる一方、根系の発達は、土の強度を増加させます。斜面表層では、この様に植物による土壌層の形成と、根の支持による土壌層の安定が図られ、バランスを保ちながら、土壌層を徐々に厚くしていきます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5.土石流 土石流とは、地滑り、表層崩壊、深層崩壊で発生した土砂が、自ら水を含むか、大量の水(雨)が加わるとき、沢筋や小渓流を塊となって移動する現象です。土砂と水、流木などが一体となって高速で動くため、さらに周囲の木も巻き込みながら膨れ上がります。沢を下ったところには、扇状地があり、そこには、集落や畑などを存在します。土石流は、破壊力を持ったまま、扇状地に流れ込み、家屋や田畑を埋めて、大量の岩塊や土砂、流木をまき散らします。このため、山津波や、蛇抜、山抜けとも言います。 |

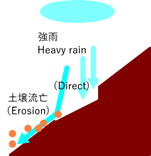

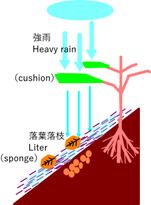

| 6.土砂流亡を押さえるには 雨水によって地表が削られ土砂が発生するのを防ぐには、古典的な話ですが、すべてをコンクリートにする方法があります。コンクリートで固められれば、土砂の流亡は発生せず水のみが流出するからです。しかし、現実には無理な話です。 土砂流亡をなくすことは出来ませんが、抑制する事は可能です。落下する雨水のエネルギーを弱め、地表が抉られにくくすることです。裸地状態に比べ、草地や森林は、枝葉が雨水の落下エネルギーを最初に弱めます。次に、落葉落枝や下層植生があることで、直接土壌を抉ることを防いでいます。このほか、植物の根が土壌の移動を抑えています。   さらに、地表に堆積した落葉落枝は、腐葉土となり、多数の空間、一種のスポンジを持った状態になっています。この空間が、落下した雨水を捕らえるとともに、そこに水分を蓄えることで、急激な水の流出も防ぎ、土壌侵蝕を抑制しています。 |

| Top | はじめに | 災害について | 森林の機能 | 治山 | 治山事業 | 治山の研究 | 人材育成 | 対象となる治山現場 | 新しい試み | 海外の治山 | コラム |