③生活を守る森林って何?

| はじめに | 治山の教科書 | 森林の機能 | 保安林制度 | 治山 | 生活を守る樹木 | 生活を守る森林 | 流木対策 |

| Top | はじめに | 災害について | 森林の機能 | 治山 | 治山事業 | 治山の研究 | 人材育成 | 対象となる治山現場 | 新しい試み | 海外の治山 | コラム |

| 治山事業 |

| 1894年の時点で、国土の55%が森林、25%が原野、16%が耕作地、残りが住居等でした。この55%の森林のうち、樹木で覆われているのが30%、残りは禿げ山だったそうです。国土に占める森林被覆率は、16.5%になります。今は、67%となっています。それは、この100年間で禿げ山や痩せ地を緑化してきた治山事業の成果といえます。斜面を等高線で階段状に削り、植栽する山腹工を始め、様々な工法で植林を行ってきました。 森林法が1897年に成立したのですが、戦争もあり資金を十分に投入することが出来ませんでした。そのような中、1910年の大洪水を機に、本格的な治山・治水事業を始めました。 |

| 1.治山事業とは 現在、治山事業は、森林の維持・造成を通じて、山地に起因する災害から国民の生命と財産を守るとともに、水源涵養、生活環境の維持・造成を行うための事業です。これらは、国土保全に関する施策の一つで、安全で安心して暮らしていける世の中の実現を支援しています。 なお、この事業は、【保安施設事業】及び【地すべり防止工事に関する事業】から成立しており、それぞれ森林法1951年法律第249号)及び地すべり等防止法(1958年法律第30号)の規定に基づき実施されています。 |

| 2.その関連法、条例など 1897年に森林法が出来、森林の機能を利用した森林治水事業が始まります。1911年から、1947年までの治山事業は、手探り状況であり、科学的根拠が曖昧なままで実施された事業もありました。また、山間部における経済対策の色合いも強かったと言われており、現時点から見ると災害対策より貧困対策が強い事業と言われています。 第二次世界大戦後に、森林法を改正しました。主な改正点は、長期的な森林経営を行うための森林計画制度を創設したことです。また、保安林の指定解除の権限の整理、原野も対象とした保安林施設地区制度なども追加されました。 1958年に、地滑りなど防止法が、関連法として成立します。これは、地すべりと、当時、日本の大きな産業であった炭鉱におけるボタ山(捨て石の山)の問題があったからです。ボタ山を放置すると、崩落し、周辺の住居を巻き込みます。1955年に70名近い死者を出す事故があり、森林法だけでは対応できなかったため、この法律が出来ました。 さらに、1960年に、治水治山緊急措置法を制定します。2003年に廃止になるのですが、5カ年計画を作り、実施の目標、事業量を制定しました。1960年から1964年を第1次計画とし、第9次まで実施します。全国を一度に整備することは無理なため、計画的に行いました。 その後、2003年に森林法を改正します。全国森林計画と合わせて、森林整備保全事業計画をたて、治山事業を実施します。 なお、2014年の森林整備保全事業計画では、東日本大震災で被災した海岸林の再生と、海岸防災林の普及と整備、健全な森林にするための間伐の支援、山地災害を軽減するための治山施設の整備などがあります。 |

| 3.国の役割 治山事業は、国が実施する直轄事業と、都道府県が実施する徐々事業に大別されます。この中で、国は、森林管理局、森林管理署、治山事業所を通じて、治山事業を行います。 また、民有林に対しては、治山事業補助というかたちで、補助金を交付します。 なお、民有林においても、緊急性が求められる、規模が大きい場合等、地方自治体では対応が難しい場合は、直轄事業を行います。 (1)直轄治山事業 直轄治山事業には、国有林直轄治山事業と、民有林直轄治山事業があります。このうち、国有林直轄治山事業は、日本の国土面積の2割、森林面積の3割をしめる国有林において、国が主体となって、荒廃山地の復旧、海岸防災林の造成、水源地域の整備などを行う事業です。 また、民有地直轄治山事業は、民有地であるけれども、国土保全上、特に重要で、事業の規模が大きい場合、国が代わりに治山事業を行います。採用基準は、高度な技術が必要な場合や、事業の利害関係が一都道府県にとどまらない等となります。 (2)調査・研究 治山に関する国レベルでの調査・研究を行っています。森林総合研究所では、林地で発生する崩壊・地すべり、土石流などの発生機構や森林流域における水循環プロセスを解明することや、土砂災害の防止機能や水資源かん養機能など森林の持つ水土保全機能を十分に発揮させるための研究を行っています。 また、現場レベルでは、より効果的、より低コスト、より安全な工法の導入に向けた実証試験も行っています。これらの研究結果をまとめ、治山事業の計画、調査、設計、施工を実施するに必要な技術基準も定めています。 (3)コンクール 林野庁は、国有林において、森林の公益的機能、災害に強い森作りに貢献し、かつ民有林にも参考となる工事に対し表彰します。表彰することで、治山・林道工事における計画、設計・施工の適正化、設計・施工技術の向上、関係者の意識高揚を目指しています。 |

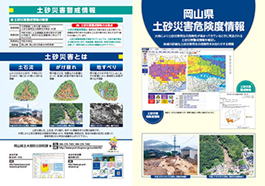

| 4.地方自治体の役割 都道府県は、補助事業として、農林事務所などを通じて、治山事業を行います。なお、地域の特性に合わせて治山事業を行っています。この中には、国の予算に頼らない、地方政府独自の治山事業もあります。 (1)補助金 日本の森林は、国有林と民有林に大別できます。このうち、民有林は、都道府県の地方政府が、行政サービスを行っています。なお、民有林には、都道府県有林、市町村有林等の公有林、集落有林、共有林、会社有林、宗教法人有林(寺社有林)、個人有林の私有林に分かれています。 これらの森林のうち、保安林に指定されている箇所において、「森林整備保全事業計画」に基づいて、国の代わりに事業を行います。都道府県では、①森林法に基づく保安施設事業、②地すべりなど防止法に基づく地すべり防止工事等の事業、③都道府県単独の治山事業施工要領に規定されている単独治山事業があります。 ①と②の事業の補助率ですが国が事業によって異なりますが、1/3~1/2を国が負担し、残りが県になります。火山地域に指定されている場合は、より国の負担が多くなります。 また、③の事業は、市町村も負担することになります。 (2)調査・研究 自然環境は、全国一様ではないため、地元に適した治山に関する調査・研究を行っています。この中には、県独自で行う調査・研究の他、地元の大学、企業と合同で行います。これらの研究結果をまとめ、地方政府レベルでの治山事業の計画、調査、設計、施工を実施するに必要な技術基準も定めています。 (3)広報 土砂災害をはじめとする気象災害は、毎年発生するのでは無く、十数年に一度、数十年に一度など、頻繁に発生しません。地震や火山などは、いつ発生するか判りません。このため、体験の無い人が多くおり、自然災害は自分の身近な問題と捉えておらず、認識や関心は低い状態にあります。このため、土砂災害についての認識が高まらない限り、治山工事が進みません。国有林では無く、民有林で工事を行う場合は、地域住民の賛同が不可欠です。しかし、実態は、治山事業が十分に理解されているわけではありません。都市部の人口増加や地価高騰により、郊外の山間地域に移住する人たちがいます。宅地造成を行うのですが、昔からの住民では無いため、自然災害についての知識は殆ど無い状態です。生涯の中で一番高い買い物と言われる住宅を購入した住民にとっては、近所で治山工事が行う必要があると判ると、資産価値が落ちる等、マイナスのイメージを持ち、工事そのものを認めない場合が多々ありました。2014年7月に広島県で発生した水害(死者77名、全壊133棟、半壊122棟)を契機に、考え方が変わりつつありますが、「喉元過ぎれば熱さを忘れる」ため、土砂災害に対する理解を定着させる必要があります。 このため、行政は様々な取り組みを行っています。特に、長雨が続き土砂災害の多い6月は、土砂災害防止月間になっています。   ①記録を残す 大規模災害が発生した場合、後生に情報を共有するために、記録を残します。記載される内容は、①発生までの過程、②発生直後の様子、③様々な機関の対応、④被災した住民の体験談、⑤救助する側の体験談、⑥外部からの支援活動、⑦復旧に向けた取り組み、⑧教訓と課題等をまとめた報告書です。住民に配布・販売します。             ②教訓の生かし方を学ぶ 1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災では、多くの被害を出した中の一つに、地すべりがありました。造成を行い、盛り土をしたところが、地震で崩壊し、地すべりとして下にあった住宅地を飲み込み、34名が亡くなりました。復旧工事を行い、整備したところに、資料館を設置しました。災害の仕組みや、防災情報等、土砂災害について学ぶ場となっています。   (土砂災害防止広報センター資料) ④治山ダム巡り 普段なじみが無い治山ダムについて知ってもらうため、ハイキングコース内にある治山ダムを巡って貰います。それぞれの治山ダムには、スタンプが用意されており、一定数のスタンプが溜まると、応募することが出来ます。 ⑤パンフレット・ポスターの配布 土砂崩れや、地滑り時の予兆を知らせるためのパンフレットを配布します。住民は、常時入手可能ですが、土砂災害防止月間に配布するなど、災害に対する認識を高めています。  ⑥コンクール 小中校生を対象に、標語やポスターのコンクールを実施します。この様なイベント通じて、学生のみならず、周りの家族にも、治山についての重要性を理解して貰います。     |

| 5.関連団体 各都道府県には、治山治水に関する事業を支援するため、治山治水に関する協会があります。これらの団体を総括する日本治山治水協会があり、「治山治水に関する根本方策の考究・企画調査」、「研究・啓蒙」、「図書およびパンフレットなどの印刷物の発行」、「映像の政策」、「講習会・講演会・座談会・現地見学会の開催」、「功労者に対する表彰」を行っています。 具体的には、治山事業・林道事業の推進のために予算確保に向けた運動、全国の治山林道事業のコンクールおよび優良工事の表彰、山地災害防止に関する標語・写真コンクール、治山林道工事等に関する図書の発刊、治山林道のコンサルタントに関する技術研修会の開催、研究会の開催、海外からの遺産研修の対応等、多岐にわたる活動を行っています。都道府県レベルでも、同様な活動を行っています。 |

| Top | はじめに | 災害について | 森林の機能 | 治山 | 治山事業 | 治山の研究 | 人材育成 | 対象となる治山現場 | 新しい試み | 海外の治山 | コラム |