③生活を守る森林って何?

| はじめに | 治山の教科書 | 森林の機能 | 保安林制度 | 治山 | 生活を守る樹木 | 生活を守る森林 | 流木対策 |

| Top | はじめに | 災害について | 森林の機能 | 治山 | 治山事業 | 治山の研究 | 人材育成 | 対象となる治山現場 | 新しい試み | 海外の治山 | コラム |

| 治山 | ||

| 1.治山という概念 治山という言葉は、地方政府の岡山藩の政策アドバイザーであった熊沢蕃山が1650年代に作ったといわれています。岡山は砂鉄を産出した関係から日本刀の一大生産地であり、また備前焼で有名な窯業もあったため、燃料として森林が伐採されてきました。日本刀と窯業に共通したのは、火力の強い松が重宝されていたことです。そして、松は劣化した土地、すなわち下草もあまりないような、ライバルとなる競合種の少ない土壌条件に好んで生育します。 幸か不幸か、岡山藩を流れる吉井川の流域は、地方政府の行政範囲内でした。このため、森林劣化の原因と洪水の因果関係が判っていました。堤防を作っても、越水して洪水が発生する。その理由は、河床の上昇=砂の堆砂です。その砂は、禿げ山から流れ込んでくる。一方、緑豊かな森林からは、土砂の流れ込みはあまり見られない。日本では、神社裏の神域を、神様がいると言うことで伐らずに残してきました。特に、ドラゴンがいると言うことで、水源林を維持する目的で、理由をつけて残してきたのです。 洪水対策の治水は対症療法であるため、根本療法として、砂の発生を抑えるために、山に木を植える。森林を増やす必要性を理解し、実践したのです。 今日の岡山県だけではなく、和歌山県でも、傾斜地で行われた梅の栽培においても、畑周辺は、土砂流亡を抑止するために広葉樹の森林を残していました。台風が来るなど、一定の降水量が毎年あるため、土砂災害は発生します。発生する場所としにくい場所の違いが、森林があるかないかの違いだったのです。このため、林業という経済活動とは別に、梅の栽培地を守るために、緑化が実施されました。しかし、地方政府の財源が豊かではなかったため、大々的には行うことは難しかったのです。 なお、「治山」が行政用語となったのは、1947年に治山課が設置されてからです。 |

||

| 2.治山が始まるきっかけとなった自然破壊 日本は、神話時代から森林破壊と土石流にまつわる話があります。これは、日本刀の原料である鉄を精錬する過程で大量の燃料が必要でした。その結果、禿げ山が増え、土石流が発生し、麓の田畑が洪水の被害に遭うという話です。素戔嗚尊という英雄が、奇稲田姫という八岐大蛇に襲われるのを助けるという内容です。素戔嗚尊は植林の神様でもあります。八岐大蛇は、谷に流れ込む土石流を意味しています。大蛇に酒を飲ませて酔ってしまったところを退治するのですが、英雄が植林の神様ということで、荒廃した山に木を植えたと理解できます。 また、王朝が出来てから木を伐るな、草を取るな、山を荒らすなと通達が出ます。677年のことです。人が集まると燃料のために周囲の山が伐られ、土砂が河川に堆積します。洪水は発生し、人命や財産を失います。また、土砂が河道を妨げるため、水がよどみ、伝染病が発生しやすくなります。これだけではありませんが、結果、何度も都を移動することになります。 そして、京都に移るのですが、京都周辺の山はそれほど荒れることはなかったのですが、隣接する地域の山が荒廃します。山からの土砂流亡が激しく、河道に堆積します。堤防を越水する洪水を頻繁に起こるため、堤防を高くした結果、天井川が多数出来ることになります。隣接する滋賀県には、日本中にある天井川217河川中81河川あります。京都府には、23河川です。それだけ、土砂流亡した結果といえます。京都には、794年(延暦13年)に都が移るのですが、新しい都市として寺社仏閣が建造されます。もちろん大量の木材が消費された結果、12年後の806年(大同元年)には京都市西京区と亀岡市の境にある大枝山の河岸(古い書物では大井山、大江山)で、早くも林木の伐採を禁じています。  滋賀県から大阪湾には、淀川と言う大きな川があります。この川は、商都大阪と京都を結ぶ重要な交通路であり、流通としても大切な川でした。しかし、この様に大量に土砂が流れてくるため、浚渫しなければ、船運が機能しません。何度も浚渫するのですが、根本を治すために山への植林が重要という認識がありました。しかし、土地所有制度の関係で、淀川流域には私有地が多くあったため、植林は殆どされなかったのです。商人の河村瑞賢(1618~1699年)は、この船運で儲けた資金を使ってこの淀川の浚渫や河道改修などを行います。浚渫しなければ、船運が出来ない、商売が出来ないからです。  ※暁鐘成編 天保山名所図会 太浚  ※貞舛画 浪花天保山風景 (おおさかeコレクション 大坂府立図書館) しかし、洪水による被害は根絶することは出来ませんでした。根本の山に木を植えなければ対処できないという理解をしていたのですが、実行できませんでした。彼の願いが届けられるのには、200年後のことです。全く植林をしなかったわけではありませんでしたが、いくつかの支流では、地元の有力者が、土砂流亡で河川の水位が上がり、天井川で苦しんだため、土砂を抑えるために植林した事例もあります。しかし、地方政府が連携することがなかったため、流域全体での対応は無く、効果は殆ど発揮されませんでした。

|

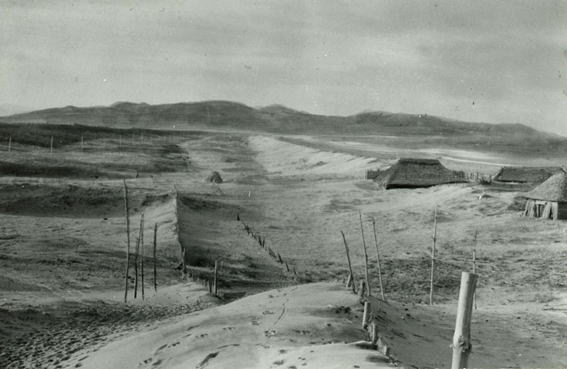

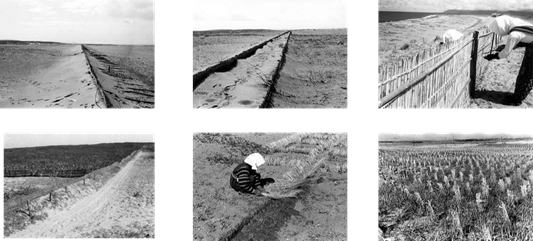

| また、窯業も同様で、生産地周辺の山々は禿げ山になっていきました。この様なことが全国規模で起こります。1666年2月(寛文6年)には、中央政府は、各地方政府に対し、「諸国山川掟」なる森林の乱開発の禁止、川の上流部に木の無いところでの植栽、焼き畑の禁止を通達します。裏を返せば、全国規模で環境破壊が起きていたことの証です。 1655年(明暦元年)に、岡山藩(今の岡山県)の赤坂(赤磐市)、津高(岡山市北区)、次野(?)、津島(岡山市北区)、御津(岡山市北区)では、地方政府の予算で山腹に野芝を植えたのが、最初の治山工事と言われている。この時、筋工に該当する山巻工、石巻工の他、石堰堤が作られた。この地域は、日本刀の産地としての製鉄業、製塩業、焼き物の燃料として禿げ山が沢山存在しており、1650年から1868年の218年間に42回の水害の記録があり、5年に1度は被害を受けていた。このため、かつては、日本3大禿げ山県(他は、愛知県、滋賀県)の一つにカウントされていた。この3年前に、1652年(承応元年)に龍之口山に植林をしたのが、日本の治山事業の最初と言われており、この時指揮した熊沢蕃山(1616~1691年)が治山の名付け親と言われている。 なお、諸国山川掟を実行するために、砂の移動を止めることも行われていました。石垣を渓流沿いに作ることもありました。元禄13年(1700年)に福山藩(今の広島県福山市)の堂々川では、竹で編んだ籠に石を積め、設置します。蛇籠と呼びます。今日の渓流工事と同じ事が行われていたのです。しかし、予算不足から、すべて行われたわけではありません。人口集中している場所を守るため等、限られた場所で行われました。天保年間(1830~44年)の藩の資料には、賃金台帳や部掛けが残っており、藩として重要な政策の一つでした。 近代国家となる1868年に政権が交代し、近代国家となる過程で、失業者による国有地への不法侵入、建築ブームによる過伐など、森林の劣化・減少は引き続き起こります。資源不足から始まった1941年から45年の第二次世界大戦でも残っていた木々も伐採され、全国至る所に、禿げ山が見られることになりました。 今の日本では、禿げ山を見つけるのは非常に難しいのですが、1980年頃までは、都市近郊を含め、多くの禿げ山がありました。 この他にも、日本の海岸林も、破壊と再生の歴史を持っています。日本の海岸林の殆どが松林ですが、すべて人工林です。砂地で育つ、塩害に強い、風にも強い、苗木生産が容易、そして植林技術があったことで、松を植えたのです。破壊というのは、人為的な燃料や農地開発による伐採だけでなく、津波の被害も含まれます。このため、津波被害を含め、海岸林の復旧は、1000年以上の歴史を持っていたのです。下の図は、記録に残っている海岸における人工林の設置状況です。    この飛砂の被害ですが、山からの大量の土砂が、供給源でした。そういう意味でも、洪水だけで無く海岸周辺の被害も、山間地域における自然破壊による被害といえます。 |

| 3.日本における災害との戦い 日本は、国土が小さい割に多くの災害があります。大雨や大雪、台風などの気象災害と、地震や火山などの地球の構造的な災害があります。特に、4つの大陸プレート(ユーラシア、太平洋、北アメリカ、フィリピン海)が交差しており、活動中の火山は110箇所(世界の1割)あります。また、2016年のデータですが、地震も震度1以上で約6500回発生します。東日本大震災のあった2011年は、25000回以上有りました。前年の2010年は、2500回と、年によってバラツキはありますが、2年1回以上の割合で、人が亡くなる地震があります。地震の発生回数は、世界で発生する地震の1~2割に当たります。 この様な自然環境、災害環境であったため、完璧な対策というのが出来ませんでした。構造物は、地震で破壊されるからです。壊れたら直す、さらに改善すると事を長い間繰り返してきました。近代ヨーロッパの治山技術を導入するまでは、災害を許容しつつ、被害を最小限にする努力が行われてきました。洪水があることで成り立つ産業として、藍栽培が有ります。土壌養分を収奪する藍栽培は、新たな土砂が流れ込むことで養分を供給するため、成立していました。徳島県の吉野川が有名でした。この他、島根県の江川のゴボウ栽培もあります。しかし、1868年に誕生した明治政府は積極的に、ヨーロッパの技術を導入したことで、災害を許容するのでは無く、災害をなくす努力が行われました。 明治5年(1872年)にオランダの河川技術者ドールン(Van Doorn)、リンドー(I.A. Lindow)が来日し、オランダ式粗朶水制工を施工します。翌年には、エッセル(G.A. Escer)、チッセン(A. Z.Tuischen)、ムルデル(H. L. R. Mulder)、デレーケ(J. Drijke)が来日し、明治7年(1874年)に木津川流域でヨーロッパ式砂防工事が行われました。このオランダの方式は、低水工事であったため、日本の急流河川には無理な面がありました。その後、オーストリアやフランのアルプス地方の治水技術導入に向かいます。なお、オーストリアに留学した諸戸北郎や赤木正雄の指導をしたフェルデナンド・ワング(F. V. Wang)が、明治36年(1903年)に発行した砂防工学の著書の中で、日本の治山造林技術について紹介しています。ヨーロッパ技術を受け入れつつ、日本古来の技術との融合が行われ今に至っています。 |

| 4.森林法の誕生 森林法が出来た背景には、明治政府が近代国家として、法治を進める上で、森林の取り扱いについても、不可欠だったからです。その背景には、税金を集める必要があり、国有林と民有林の区別を行いましたが、民有林の利用に関しては、規制はありませんでした。この背景には、経済活性化のために、私有林は自由に使うべきと考える風潮がありました。明治4年(1870年)に官有林以外の森林の自由伐採を政府が認めます。明治7年(1874年)に公有地制度の廃止で村持山を国有林もしくは私有林に分けました。その結果、国の発展に伴い、木材需要の高まりとともに過伐も発生し、森林の荒廃に拍車がかかる事態となりました。水土保持能力が低下し、水害を始め、多くの自然災害が全国レベルで多発します。災害を防ぐには、前政権まで行われていた規制が有効であると再認識し、森林の保全のために規制をかける必要が生まれました。1897年にドイツを参考にしながら森林法を制定しました。過去の反省から、民間が所有している森林にも、保安林制度を導入し、いかなる森林所有者であっても、許可無く伐採できないようにしました。一方、保安林制度に加入した森林所有者に対しては、国の方針に協力しているため、税金での優遇、事業に対する補助など優遇しました。 |

| 5.お金を作る森林、お金を生む森林 森作りには、2種類あります。一つは、直接お金を生む森作りです。一般的には、林業と呼び、植栽、育林、伐採を繰り返しながら、森を作る方法です。もう一つは、直接お金を生まない森作りです。林業としては利用できませんが、木を植えることで生活環境にプラスになる森作りです。例えば、海岸の防風林、防潮林、内陸の防風林、水防林、土砂流出防備林、水源林等です。 日本の場合、資源不足を解決するために始まった杉や檜などの林業は、1600年代に成立しました。需要と供給の関係があるため、山間部の産業として成り立ったのです。このため、地方政府主導で行われる場合や、金持ちによる投資などが行われました。ある程度地味も良く、収穫のための皆伐を行っても、再植林するコストが収益の中から確保できる人工林経営です。 その一方で、環境に役立っている森林、防風林、防潮林、防砂林などは、産業としては成り立ちませんでした。存在することで、周辺の生活環境を改善するため、伐って収益を上げることは出来ません。逆に伐ってしまうと、その効力を失います。従って、管理コストばかりが発生する人工林です。 人口増加に伴い、新田開発などを行った結果、森林が減少し、生活に悪影響が発生しました。特に海岸付近の森林を無くしたことは、悪影響が大でした。江戸時代には、日本各地の海岸林で植林が行われ、防砂、防塩、防風の意味を含めて海岸林が造成されます。当時は、農業基盤の維持が重要な政策だったからです。地方政府が実施した事例、新田開発の許可を貰うために実施した投資家の事例、利益を還元するために実施した金持ちの事例など、規模に差はあれ数え切れない植林が海岸で行われました。これらの森林は、地方政府所属や、地域住民の共有林、国有林などになっています。お金を生まなくても、森を作っています。この様な植林行動は、全員で負担する必要があるため、日本では、森林法に基づき、行政や受益者である地域住民が、森を作り、維持管理しているのです。植林地から直接的な収益はありませんが、保護された農地からの収益や、安心して住めることを理解しているから出来ることでもあります。 |

| 6.治水三法の誕生 治山工事を行うには、そのための根拠が必要です。明治政府は、洪水対策として、如何に早く水を海に流すか、国内の経済を発展させるために船運を安定的に行えるか等の目的で、1896年に河川法を制定します。この法律により、都市部の洪水対策として放水路が作られるようになりました。翌年の1897年に、砂防法と森林法を制定します。砂防法は、河川法に基づき、洪水対策を行う上で、増え続ける土砂の堆積を防ぐことが目的でした。この為、河川への土砂の流入を防ぐために大規模な砂防ダムを造りました。特に、人家の近いところでの被害を軽減するため、人の目につきやすい箇所で工事が行われているのが特徴的です。一般的に、砂防事業と言います。一方の森林法は、さらに上流部における森林の荒廃地、草地など、土砂の流れ出す箇所を改善するための法律です。このため、治山事業と呼びます。 「水源涵養や山地災害を防ぐための森林を維持・造成する」目的の法律が、森林法で、「河川からの流れ出した土砂で人命や財産が奪われることを防ぐ」目的の法律が砂防法です。 日本では、この様な棲み分けを行っています。 |

| Top | はじめに | 災害について | 森林の機能 | 治山 | 治山事業 | 治山の研究 | 人材育成 | 対象となる治山現場 | 新しい試み | 海外の治山 | コラム |