②日本の森林は誰のもの?

| はじめに | 森林管理 | 国有林の話 | 民有林の話 | 土地問題 | 林政の歩み | 森林・林業に関連する法律 | 税金(財源) |

| 森林の定義 SDGs |

森林経営管理制度 土地問題の歴史 |

委託林制度 共用林野制度 分収造林制度 境界の管理 |

県有林 市町村林 財産区有林 個人所有林 企業所有林 林業普及員制度 |

不在村地主・所有者不明 | 戦後の林政 年表 |

水源税 都道府県の森林環境税 国の森林環境税・森林環境譲与税 たばこ特別税 水道料金 |

【土地問題の歴史】

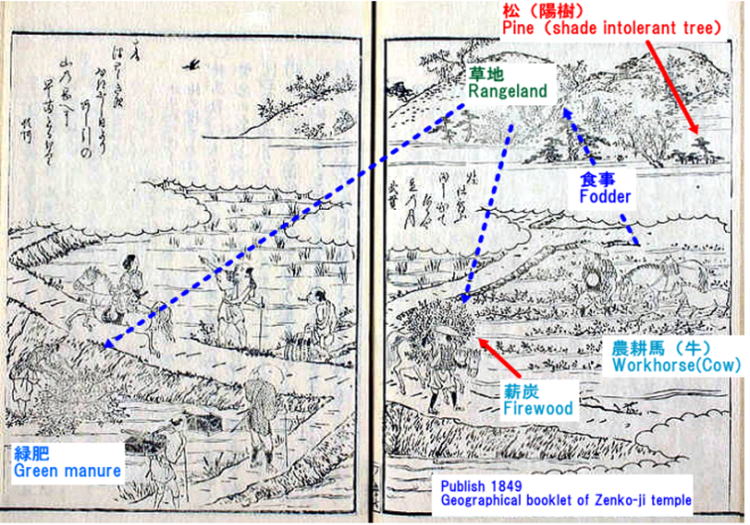

| 土地問題は、それぞれの国の歴史に大きな影響を受ける。今日の日本では、国有地が24%、公有地が8%、私有地が52%、道や河川が16%となっているが、国として法制度が確立した646年は、100%であった。それまで、地方豪族の所有する土地を国有地にする一方で、地方豪族を役人として雇用する体制となったためである。このため、農民は国から土地を借りて、一定の収穫量を国に納めるシステムであった。 その後、人口増加による田畑の不足の結果、723年に開墾が認められるものの、開墾者のみが生存期間利用出来る法律を作り実施したため、新規に開墾を行うことが少なかった。この反省から、743年に開墾者とその子孫に土地を持ち続けることが認められる法律を作り実行した。国有地化してから、約100年で、私有地が認められることになった。 その後、開墾が全国規模で始まると、22年後に、一度開墾が禁止された。乱開発による被害が多発したためと想定される。開墾禁止期間は7年であったが、その後も開墾は再開された。 開墾地は私有地であること。このため、納税の義務がないため、中央政権の貴族(役人)や寺が出資者となり、開拓地に農民を集めた。この時、国有地より安い使用料を徴収することで、人材を確保した。一方の国有地では、負担の軽い開墾地に人が流出したため、中央政権の税収が落ち込むと共に、耕作放棄地が増加した。400年後には、国有地が10%、私有地が90%になった。この絡繰りは、耕作放棄地である国有地を再度開墾して使うことで、私有地に編入したからである。中央政権の貴族(役人)が新規に開墾した土地と放棄された国有地の再度開墾した土地を取得し続けて、税収の落ち込みと給与の遅配、未配があっても気にせず、私腹を肥やす構造である。なお、地方の私有地を守るのが侍であった。侍は、私有地となった農園を、野盗から守ることを目的に、農民が武装化した私兵です。 その後、地方にいる侍集団の力が強くなり、中央政権の貴族(役人)との力関係が逆転し、日本では貴族社会から武家社会に移行した。地方の侍同士の勢力争いの結果、大名(独自性の強い地方政府)の登場となる。300年近い月日が流れる中、田畑は農民の所有となる。かつての農民は、所有者である貴族に対して使用料を払らっていたが、貴族の影響がなくなると、大名が農民を保護するための費用として支払うことになった。このため、大名は、灌漑整備、治水工事等のインフラ工事、流通制度の整備、治安対策、農業の技術開発による土地生産性を高める等、農民の保護も含む内政に力を注ぐようになった。なお、余りにも農民の負担が高くなれば、農民は領地から逃亡する、もしくは抵抗勢力になるため、高い税率にはなりにくかった。 当時、平地では水田や常畑においては、農民の所有権、利用権が明確であったが、山林(草山)は不明瞭であった。例えば、当時は循環型の焼畑移動耕作が一般的に行われており、A斜面は、C村のDさん家族が利用している、B斜面は、E村のFさん家族となっているものの、休閑期には他人が薪炭採集や、山菜採り、キノコ採りが認められており、利用に関する権利関係が複雑となっており、田畑と比べると不明瞭となっていたが、問題になることはあまりなかった。 また、平地では、水田や常畑で農耕を行っているが、持続的な収穫を得るには、施肥が必要であった。当時は化学肥料や魚粉・魚滓がなかったため、山や里から採取した緑肥を与えていた。この緑肥は、集落周辺の山から供給していたため、草原(草山)が広がっていた。  このように、山林(草山)は、燃料である薪炭供給の場、農耕用牛馬の餌場としての秣場、田畑の地力維持のための緑肥提供の場、椎茸や木の実などのNTFP提供の場であったが、当時の農民には、土地の所有という概念はほとんど無く、資源量が重要であった。 1582年の全国統一測量の結果、水田や畑の所有権は明確になっていたが、山や集落周辺の丘陵地には、明確な境界線を設けるまでには至らなかった。しかし、自然資源をめぐる争いが発生すると、何処まで利用出来るか個人同士ではなく、集落単位で争うことになる。その結果、一部では、境界線が設定され、集落単位の森林(草山)が発生した。地方政府は、境界線設定時おける集落間の対立にも立ち会っており、地方政府公認による共有林も1600年代より増加した。なお、田畑と比べ、税金が一律ではなく、地方政府に生産物の一部を治める、売買益の一部を治めることが行われた。 明確になった場所の多くは、大都市に近く、都市住民向けにNTFP(薪炭、薬草、漆、木蝋など)を販売していた地域である。都市に対して林産品を提供するため、自然資源の囲い込みが発生し、私有林、集落林として、境界線が明確になった。この権利を守るため、地方政府に、売上の一部を寄贈することで、保護を求めており、1873年の地租改正時に税金を納めることに抵抗感はなかった。 逆に、自家消費として利用していた地域では、明確な境界線の設定まで発展せず、地方政府に保護を求めることがなかったため、1873年の地租改正で、税金を支払うことに抵抗感を持った。国有林に編入された大部分の共有林に共通している。 なお、争う対象となる自然資源とは、家畜の餌(秣)、畑の肥料(緑肥)、燃料(薪炭)、キノコ採取、薬草採取、山菜採取の他、水がある。 対立が激化すれば、集落同士の争いとなり、血で血を流す結果になる。このため、ルールを作成してトラブルの回避に努めた。具体的には、「採取は一人一篭のみ」「採取は決められた日から」「採取は午前中のみ」「伐る木は胸高直径20センチ以上」「自家消費のみ。販売は駄目」「食べられる木の実のある木に利用権の設置」等です。これらのルールを破れば、重い罰則では集落からの追放まで存在した。 場所によっては、「鎌札」「牛札」「草札」「柴札」という「山札」と称する許可証を発行し、所持した者だけが、利用出来るようにした。鎌札、草札とは、草刈りが出来る権利で、牛札とは、農業用家畜の放牧です。自然資源の回復力を上回る過剰な利用を抑制するための制度です。村の規模によって、A村には鎌札10枚、B村には鎌札8枚、C村には12枚配布し、それぞれの村で管理します。さらに、A村では鎌札10枚のうち、1枚は、村長が自由に使える、4枚は、1回のみ無償で使える、5枚は、1回当たり手数料を村に支払って使う等のルールを設けた。 時には、話し合いで決着がつかない場合は、鉄火裁判を通じて、利用権、所有権を判定した。鉄火栽培は、神判の一種でる。鉄火裁判を行うと、両集団に被害者が発生するため、出来ることならそれまでに話し合いで解決することになるが、記録では、1509~1660年の150年間36件となっている。 1.話し合いで解決出来ない 2.代表者を選別 3.熱した鉄を両手に持って一定の距離を運ぶ 4.運べなかった方が負け 5.勝った側の主張が認められる。 6.負けた代表者は打ち首(その後、埋葬し碑を立てる) 7.勝った方は、火傷のため働けないので勝った集落が支援 8.負けた方の遺族も生活出来ないので、負けた集落が支援 話し合いで決着がつかないための非常手段です。滋賀県の綿向地区では、10年にわたる話し合いの結果、鉄火裁判で解決しています。この裁判は、神社に行われますが、地方政府からも見届け人として役人が派遣されます。 |

||||||||||||||||||||||||

| 【ヨーロッパの土地所有の歴史】 ヨーロッパで統一された地籍調査は、フランスのナポレオンが1807年から実施した。それまでは、度量が統一されていなかった。ナポレオンは、税金の徴収を公平に行う意味と、それまで貴族の所有していた土地を国民に分配する必要があり、地籍調査を行った。 1807年に開始した地籍調査は、1930年に完了し、その後は修正作業を続けている。この際、トラブルはほとんどなかったが、その理由は教会や貴族の土地を国民=農民に分配したからである。 ドイツも、ナポレオン占領下での地籍調査を引き継ぎ、1835年にブレーメン地方政府が地籍局を設置し、1871年からドイツ帝国が引き継ぎ、武力を背景に半ば強制的に実施した。 なお、ヨーロッパの大部分の国は、所有者毎に情報を管理しているが、逆にイギリスでは、地図の上に所有権を枠で囲んで情報を管理している。 |

||||||||||||||||||||||||

| 【政権交代】 1868年に、日本では大きな政権交代があり、これまで武士中心の政治体制から、農民、商人、職人を含む誰でも政治に参加出来る社会となります。この背景には、ヨーロッパやアメリカとの接触があった。日本は、300年ほどオランダだけと貿易を行っていたが、太平洋で捕鯨を行っていたアメリカにとって、日本は重要な補給基地に位置していたため、国交を結ばせます。その後、イギリス、ロシア、フランスなど世界の国々と国交を結びます。この時、重要であったのが近代国家になることであった。このため、法律をはじめ、社会体制を欧米の基準に合わせます。特に、鉄道や、電信の設置、道路の整備等のインフラから、教育制度、医療制度、軍備まで色々な分野を整備する必要があった。これには、非常に費用が掛かる状態となり、それまでお米による物納だった税体制を貨幣で直接納める税体制とした。 旧政権では、地方政府が農民から物納として集めた米を市場で売却し、売却益で地方政府内のインフラ整備を行ってきた。農民が直接米を販売することは少なかった。しかし、新政権では、農民自ら米を販売し、現金を確保し納税しなければならなかった。加えて、財源不足を補うため、旧政権化の地方政府所有の森林を国有地に編入するだけでなく、所有権がない森林も国有地に編入した。上述の通り、自家消費用に利用されていた森林は、明確な所有者が存在せず、権利関係が複雑であったところは、国有林に組み込まれることになった。 その結果、新たに国有林に編入された森林での住民の行動は、窃盗になるため、取り締まりの対象となった。従来の利用を続けることに、何処に問題があるかが住民は判らないまま、逮捕された。国有林=国の物=国民の物ということにはならず、農民と国との間に対立関係が生まれた。この背景には、自然資源に生計を頼るしか手段のない農民が沢山いたからである。

一方、国から見れば、農民に自由に使われせると、際限なく利用され、過剰利用となり森林の劣化を招くと判断していた。新政権発足後、森林の利用について制限を解除した後、全国で乱開発が進み、1880年代に災害が多発した苦い経験をしているからである。加えて、財源不足であった中央政府から見れば、旧政権から引き継いだ森林は、大きな財産であったため、少しでも失いたくない考えであった。 |

||||||||||||||||||||||||

旧政権の森林区分

|

||||||||||||||||||||||||

| 多くの森林資源を継承した新政権は、財源確保のために、①、②を国有地に組み込んだ。さらに、所有者がはっきりしない森林、草原も国有地に組み込んだ。この際、慣習的な利用は、明文化されていないため、根拠がないとの判断を行い、住民側から所有権が証明されない限り、国有地にされた。一方、住民側から見れば、地域全体で利用しており、個人ではないため所有者が明確でないこと、複数の村落で利用している場合もあり、所有権を主張することが出来なかった。加えて、所有しているとなると、税金を支払う義務が発生するため、申請しなかった事例も多数存在した。 また、造林地とは異なり、キノコや山菜、落葉落枝等の利用は、自然物の利用であるため、土地として管理していない状態と判断された。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| 国有林になった場所とならなかった場所 現在の国有林の分布は、東北地方、中部地方と、一部地域に偏っている。この地域は、旧政権時に、備蓄用に大量の大径木があったこと、地方政府所有の森林を引き継いだためである。一方、京都、大阪などの大都市周辺では、日本酒製造会社が資源確保のために、大径木のある私有林を有していたことと、薪炭林や秣場として、長く利用しており、権利関係がしっかりしていたこと、長年の利用により、禿げ山が多く存在し、売却出来る大径木がないため、利益を生み出さない森林が多数に存在していたことで、国有地に組み込まれなかった。逆に、寺が所有していた森林は、宗教勢力の力をそぐため、京都周辺の森林は国有地化された。 このため、大阪周辺では、集落近郊の森林(当時は草場)は、国有林に組み込まれず、集落共通の森林として国に申請し、財産区として今日も森林を管理している。  |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| 1873年頃、全国で地租改正に伴う反対運動が発生した。地価の3%の税負担が生活の重荷となり、農民が役所を襲撃した。三重県で発生した伊勢暴動では、逮捕者6万人、死刑1名、終身刑3名に発展する反面、地価の2.5%に税率を下げることになった。しかし、政府としては財政難となり、公務員の首切りが行われた。なお、地価自体も見直しされ、15年後には、2割引きの価格にするなど、農民に配慮した結果となった。暴動では、新政権の役所が襲撃され、破壊、放火が行われた。 一方で、森林の関係については、1895年時点で、6000人近い逮捕者が発生した。大径木を盗伐して販売するという犯罪ではなく、自家消費用の薪の採取、肥料の採取など、収益を得るための犯罪はほぼなかった。違反者は、この数十倍とみられた。 1903年頃から、国は国有地の一部を、地元住民(農民)に返還し始めた。取り締まりだけでは解決出来なかったからである。多くの場合、手続きは、農民が申請をして返却するが、農民個人では難しかったため、地方の議員が代表となって国と交渉した。 この際、重要であったのが、利用していた証拠の提示で、利用していたことが証明されない限り、返還されなかった。逆に、証拠があれば、返還された。 |

||||||||||||||||||||||||

| 【事例1 切り株訴訟】 栃木県の山間部に位置する湯西川では、集落で利用していた森林が、国有林に編入された。この背景には、税金を払いたくない心理が働いたのか不明だが、知見を得ることが出来なかった。このため、国有林に許可を得ては木工をするための材料を確保するしか出来ません。周囲が山で囲まれており、耕作出来る場所もなかったため、杓文字やまな板、お玉等の木工品を作成し、年で販売、収益を食料に変えて村に持ち運び生活するスタイルであった。営林署がより条件の良い業者に木材を売れば、住民は生計が立てられなくなります。このため、村有林であったことを訴え、1899年に裁判を起こし、1952年に勝訴となり、従来通りの利用が出来るようになります。この53年間に、大臣65人、村長7人、裁判長5人が交代した日本一長い裁判となっている。 この時、勝訴の根拠になったのが、1803年に境界線に木を植えたの文献が残っていたこと。裁判官、村人、弁護士、役人が立ち会いの下、木を伐採し、年輪を数えたら、文献通りであったことが、決め手となった。 現実問題として、農民側が裁判で勝つのは困難であった。しかし、村民内でルールが明確化、文書化されていた場合は、裁判で勝てます。逆に、証拠を示すことが出来なかったため、裁判で敗訴になる事例も多数あった。このため、福島県では裁判の結果、3割程度が返還されただけとの事例もある。 このため、伝統的な利用がある場合は、そのルールを明確化し、文書化することが重要である。 また、農民だけで裁判を起こすのではなく、地域の議員(地方議員、国会議員)に働きかけることも重要である。地域の現状を理解している森林官は、どのような方法が森林の質を高め、住民の生活に役立つ方法を模索する必要がある。 |

||||||||||||||||||||||||

| 【事例2 勝手に名義を換えた事件】 岩手県の山間部に位置する小繋集落における約2000haの土地での入会権をめぐる騒動。 旧政権時代から、小繋集落の住民は、集落の共有林として、備蓄用の木材生産の場、自家消費用の薪炭供給の場、農耕用家畜の飼料の場(秣場)、キノコや山菜などの採集の場として利用してきた。地租改正時に、税金を支払っても継続して利用するため、集落に所有権がある森林として申請し、地券が発行された。地券の発行に伴い、納税の義務が発生する。問題は、この集落では、地権者を集落の代表者1名とし、税金の支払いを全て任せたことであった。元々、地元の有力者であったため、村民は、疑うことをしなかった。この有力者は、別件の事業で失敗し、所有権を外部の人間に勝手に売却したことであった。新しい所有者は、村民の利用(山菜、キノコ採集、薪炭の利用)には関心を示さず、住民も従来の利用を続けた。しかし、所有権が移ってから7年後の1915年に、集落で火災があり、家屋の焼失が発生した。このため、被害者は従来通り自分たちが植えた木を伐り出し使おうとしたところ、所有者から窃盗と訴えられ、警察に逮捕された。これは、森林法違反に該当し、窃盗行為と判断された。一方、地元住民からすれば、慣習的に使ってきたことで、入会権が存在しており、かつ自ら植林した木の利用権を主張した。 双方の意見を元に、裁判所で判断することになったが、1917年の地方裁判所における判決は、裁判官が入会権に関する知識がなく、地方における慣習的なルールを理解していなかったため、住民側に配慮しない判決であった。結果論であるが、今の日本の民法では、地方ルールを尊重することになっている。判決後も、住民と所有者間でトラブルが続き、逮捕者が続出する中、1946年に裁判所が和解を勧告したが、1955年に村人が木を伐採し逮捕された。この裁判では、1次裁判では、無罪、所有者側が控訴後2次裁判では有罪、住民側がさらに控訴し、最高裁判所で有罪が判定された。最高裁判所は、1946年の和解時に住民の入会権が消失したと判断し、住民の行動は違法行為と認定した。本当に悪いのは、勝手に土地の権利を利害関係者に相談せずに勝手に売り払ったことである。50年近い時間が掛かったが、計27回裁判が行われた事件で、住民側の敗訴で終わった。 |

||||||||||||||||||||||||

ここでの問題点は、地券を発行する際に、①共有権利者で構成する村名義にする。②村人の代表者名にする。③共有権利者全員の連名にする。の3択が想定されるが、それぞれのメリット、デメリットを十分理解する必要がある。時代が進み、③においては、都市部に流出した子孫を探し出すだけで時間が掛かり、さらに合意形成が出来ない事例が多数存在している。社会環境が変化すれば、対応も変化させる必要が生まれる。一部の共有地では、高齢化、過疎化に伴い、自分たちだけで管理が困難となり、地方政府に寄贈する事例もある。 なお、最高裁判所の見解では、住民に無断で売った代表者に非があり、代表者に損害賠償請求すべきであったとのこと。しかし、故人になっており、住民側の泣き寝入りとなった事件である。 この事件以外でも、一部の人間による使い込みなどの共有財産をめぐる事件が今でもある。このため、不正を起こさない環境作りが重要であり、毎年、権利者が集まって、監査を実施し、問題がないかの確認をすることである。対策としていわれていることは、「出金伝票と支出伝票、銀行口座の残金の確認を行うこと」である。また、会計責任者を時々交代させることなど、不正をしにくい環境を作ることになっている。 また、「1万ドルの壁」という注意事項があり、所得向上のための組合活動において、資金が1万ドルに達する頃、組合の責任者による資金の使い込み、持ち逃げ、不正融資等の問題が発生しやすいといわれている。 この事件は、大学で法律を学ぶ教材の中で、重要な位置づけになっており、裁判記録が全て収まっているDVDも販売されている。また、日本だけでなく欧米からも入会権について研究している学者もいる。 |

||||||||||||||||||||||||

| 【事例3 中央政府お手上げ、地方政府に丸投げ(山梨県)】 山梨県は、国有林が少なく、県有林、町有林、村有林が多く占めているのが特徴である。1868年以前は、旧政権直轄地であり、森林地帯は、備蓄用として大径木のある森林であった。このため、住民は木材の伐採は禁止されていたが、日常生活に関わる自然資源(薪炭、キノコ、山菜など)の利用は認められていた。 しかし、政権が変わると国有地に編入された結果、住民の利用は禁止された。国の発展のため、森林資源を使うための財源であり、住民の物ではないとの姿勢で、住民と対立することになった。旧政権側であったため、高圧的な態度で接したと想定される。 一方、住民側は、「使えなくなるのであれば、使ってしまえ」と、乱伐します。また、伐採後の土地に入植をするなど、中央政府と対立した。盗伐、証拠隠滅のための放火、役所襲撃が日常風景となった。結果、森林は荒廃地となり、大水害に繋がった。 制度上、一度国有地になった場所を願い出れば、払い下げられたのですが、住民に支払い能力はなく、機能しない制度であった。このため、住民の抵抗は激しく、解決の道筋が見えない状況となったため、山梨県に森林を移管した。山梨県は、その森林を市町村に移管させます。さらに、市町村は、集落に移管させた。森林の管理は、集落単位で行うこととなり、森林の荒廃に歯止めを掛けることになった。集落の運営に必要な費用は、森林からの収益で行うこととなり、学校の建設、運営、村内の道路工事等のインフラ整備にも森林からの収益で管理した。住民からすれば、集落のために持続的な収入が得られるような森林経営を行うことになった。現在では、財産区として活用しています。林業自体は低迷しているため、場所の貸し付け、例えばキャンプ場からの収益を地域のために使っている。 また、山梨県の東部は、東京都と神奈川県横浜市の水源に位置しており、荒廃した森林では、安定的な水道水の確保が難しいため、東京都水道局と、横浜市水道局は、土地を取得し、植林を通じて水源林を造成した。このため、山梨県内の森林のうち、5%近くが違う自治体が所有・管理となっている。今なお、東京都水道局は山梨県内の森林を購入している。 内訳

|

||||||||||||||||||||||||

| 【事例4 森林依存度の低下(山口県)】 山口県は、新政権側の地域であるが、旧政権時の地方政府の森林を国有地に編入し、住民の利用を禁止した。この背景には、広大な草地が存在し、土砂流亡により下流域での洪水被害を軽減させる必要があり、草地から森林に転換する必要があった。しかし、住民は生計を維持するため、緑肥の確保のため、草山が必要であり、新芽を出すため、春先に野焼きが行われていた。野焼きは山火事に発展する恐れがあること、草山からの土壌流亡は、下流域の河床を上昇に繋がり、洪水被害の拡大の一因になっていた。政府としては、草山を森林に転換し、水源涵養林を増やす必要に迫られており、緑肥の利用から金肥の利用へ転換を図った。特に影響を与えるのが、中規模以上の土地所有者である農民であるため、緑肥から、金肥と呼ばれる魚滓や干し魚など、購入する肥料を導入させた。結果、収穫量に反映され、緑肥から金肥に利用が変わったため、森林への依存度を低下させることが可能となった。 また、生計向上する手段として、当時の日本政府は絹の輸出を行っていたため、桑の栽培を推奨した。国有地内に桑の木を植えることで、野焼きが行われなくなり、草山が減少し、森林が増加し、土砂流亡の軽減に繋がった。 森林依存度を減らすために、様々な取り組みが行われているが、この金肥の事例では、最貧困層をターゲットにするのではなく、利用度の多い層を対象としたことが重要である。なぜなら、最貧困層の人数は多いが利用量は、全体から見れば僅かである。逆に、人数は少ないが、中規模以上の農民の利用量は膨大であり、森林(草山)に与える影響が大きい。このような層を対象とした対策が功を奏した事例である。 |

||||||||||||||||||||||||

| 【事例5 追い返し事件(宮崎県北部)】 九州にある宮崎県と鹿児島県では、民有地として地券が発行されたにもかかわらず、国有地に編入する事件が発生した。これは、1877年に発生した内戦後のことである。内戦終結後の1879年から、この地域は反政府勢力に属していたため、民有地であった場所を国有地に組み込まれていった。反対者には逮捕し、地券を取り上げることが繰り返された。宮崎県南部地域では、強引に国有地に編入されるが、手続きが遅れていた北部地域では、1884年頃から抵抗運動が発生した。具体的には、地元農民が武装したため、境界確定の調査団を現地入りさせないことであった。現地入り出来なかったため、国有地化は免れる結果になった。強引な国有林への編入に対し、見直しが1900年に起こります。「処分例」という宮崎県限定の法律です。抵抗した地域と、従順に従った地域間での不公平を是正するため、1877年以前に地券が発行され、民有地であった箇所については、境界の再調査を行い、国有地を民有地に戻すことであった。1908年に、隣接する鹿児島県でも同様の対策が行われた。 内戦後の処理として、締め付けが行われる傾向があるが、日本でも、同様であったため、解決までの20年、その地域の発展が遅れることになった。解決後は、木炭生産の改善、林業知識の普及等、山間地域における生計向上のための施策が実施された。仮に、土地問題が発生しなければ、20年早く生活環境が改善されたと想定出来る。 内戦後の土地問題については、敗者側に十分配慮し、特別に法律を作成し、法律に基づいて対応する必要がある。 |

||||||||||||||||||||||||

| 【国有林側の対応】 一方、国有地を住民に返還せずに、地元対策を行った事例もある。土地は国有地であるが、利用を認める方法であった。地元住民にとって、山林は生活を維持する上で必要不可欠な資材の提供の場であった。これを国が奪えば、生活困窮に陥るだけでなく。社会不安に直結する。 国有林内の薪炭や竹、緑肥用の草、農耕馬(牛)の飼料を採集する許可を、地元住民が国有林に支払って得る方法である。支払い料は、地元住民が可能な範囲に設定されており、ほぼ無償に近い金額であった。但し、無償にすれば、逆に利用に拍車は掛かり、資源の枯渇に繋がる。このため、ある程度、徴収する形となる。そして、地元住民と随意契約とした。外部からの参入を排除するためである。これは、地元対策のためである。 1890年から始まったこの「慣行特売制度」と「委託林制度」は、地元住民に配慮しつつ国有林を守るための政策であり、住民の不満を国有林に向けさせない政策ともいえる。 「委託林制度」とは、国有林の一部を地元の集落に保護を委託する制度で、自家消費用に、山菜やキノコ、薪炭を利用出来ること一方、森林の保護活動に従事することです。このため、自家消費が基本であるため、利用手数料は、地元住民が支払える程度の少額となる。 一方、販売目的で、山菜やキノコ、薪炭を利用する場合は、「慣行特売制度」となる。こちらは、販売が伴うため、有償となる。 当初は、利用だけであったが、木質資源不足を補うため、育林活動も含まれるようになった。具体的には伐採跡地への植林(補植)である。5年の契約期間で集落に仕事の依頼が国有林から行われ、集落で対応する仕組みであった。直接住民とは契約しない。 当初は、それほど積極的ではなかったが、1920年頃から本格化した。その背景には、山間地域において貧富の差が拡大したことがある。土地のない農民(小作人)にも現金収入の場を提供し、治安の維持として国有地を雇用の場とした。 当時の国有林の課題は、盗伐と放牧であった。盗伐とは、木桶や木匙など、日用品を作るための伐採であり、家などの構造物を立てるため、杉、ヒノキではなく、広葉樹であった。この対策として、薪炭生産の場を提供した。 また、放牧は、地元住民が農耕馬(牛)を利用していたため、家畜用の秣場として利用していた。毎年新しい秣を調達するため、春先に火入れを行うことが恒例であり、森林の荒廃が広がった 当時は、農耕や運搬用に馬や牛が必要であり、そのための餌場も不可欠であり、旧政権時代では共有林や地方政府林として利用していた箇所が国有林に編入され、利用不可となるものの、代替手段がない状態であった。このため、国有林の一部は、草山として利用させた。 なお、1945年の第二次世界大戦以降、ガス、電気の普及に伴う燃料革命の結果、薪炭需要が激減し、委託林制度は終了した。その後、木材不足による拡大造林として、薪炭林生産であった広葉樹林を針葉樹の人工林に樹種転換する中、専門の作業員を雇用することになった。第二次世界大戦後の農地改革で、小作農民にも土地が与えられるようになり、自分の田畑の管理が忙しくなり、山仕事に従事出来なくなったことも、委託林制度が終了した原因の一つである。 国有林経営は、1897年の森林法に基づいて実施している。国有林での生産林経営、慣行特売制度、委託林制度、部分林制度、国有地貸付制度が体系化されている。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| 国有林では、慣行特売制度による薪炭生産を通じて、地元住民を掌握していった。その後、この労働力を国有林の造林事業へ活用した。地元住民から見れば、雇用の場であり、現金収入の場であったため、雇用主である国との対立は、失業を意味する。この結果、地元住民と国有林間での衝突は激減した。また、凶作の年は、世界大恐慌(1929~33年)は、都市部のみならず、山間部の農村まで影響を与えるため、農村救済目的で、国有林内で道路造りに雇用した。これは、結果として農民救済よりも国有林経営の効率化に貢献した。このような関係を通じて盗伐などの犯罪行為は、徐々に減少した。 加えて、山菜それぞれに申請が必要となり、種類毎に許可が下りる。許可する条件として、森林内での見回り、不法行為者への対応(通報義務)、山火事時における消火活動への協力等である。行政と個人間の契約ではなく、集落、グループ毎の契約であるため、違反者を出しにくい構造でもあった。 一方で、国有地を地方政府に譲渡することもあった。これは、財政的に厳しい地方政府の財源を確保するための対策であった。地方政府も、同様の仕組みを利用し、地元住民に森林を利用させた。 加えて、日本における造林の歴史は古いが、専門技術を持った作業員は、一部の私有林や、歴史ある林業地を除いて皆無であった。大部分の森林は天然林更新であり、造林の必要性がなかったため、国有林を中心に、人材不足であった。さらに、国有地のうち、集落近郊は、秣場や緑肥に利用されていた草山(荒廃地)であり、土砂流亡の発生地である。このため、緑化が急務であった。また、第二次世界大戦後の木材不足を解消する必要もあり、造林が政策課題の一つであった。当時は、移動が難しいため、雇用は、国有林のある周辺の住民を確保するところから始まった。 国有林も地元経済を意識しながら、造林事業を進めていく一方、作業員は組合を組織、仕事を受託した。但し、国有林側は財源が厳しく、荒廃地を植林するため、伐採木からの収入がなく、国の規定で決められた賃金だけでは不足していたため、米と塩、味噌などの食糧も配給された。病気や天候で仕事が出来ない日は、賃金は支払われないが、食料は支給された。このようにして人材確保を行った歴史がある。このようにして、国有林への依存度を高めていった。 |

||||||||||||||||||||||||

| 【委託林制度から共用林野制度】 1945年の第二次世界大戦終結後、委託林制度から共有林野制度に変更された。大きな変更点は、委託林制度では、集落の有力者から代表者を決めていたが、共用林野制度では、選挙によって代表者を決めることになった点である。この他、見回りの義務がなくなったこと、このため、利用の場合は有償になった。 土地は、国有地であるが、地元に縁のあるグループが使える制度です。逆に地元と関係のグループ(NGO、企業等)は使うことが出来ない。なお、共用林野には4タイプある。

契約件数は1149件で、合計面積は約131万ha、共用者数は約46万人となっている。共用林野面積の67%は東北地方に存在しており、共有地を国有林に編入したが、結果として住民が使えるようにしている。但し、制度開始は境界確定から26年もの時間が掛かっており、制度が実務的に動くには、さらに時間が掛かっている。 |

||||||||||||||||||||||||

| 【余談:旧政権時の違法伐採対策】 佐賀県唐津市では、1680年代に、薪炭林目的で地方政府林に地元住民が違法伐採を行い、森林が劣化した箇所があった。取り締まりの結果、違反者を確保出来るが、貧困のため罰金も支払えず、刑務所に入れれば経費が発生する事態となった。住民から見れば、代替策がないため、薪炭を地方政府林から取得するしかなかった。このため、地方政府は苗畑を整備し、地元住民に1本伐採することに、2本苗木を植える義務を地元住民と取り決めた。苗木は地方政府が無償で配布した。住民は、資源の枯渇について理解しており、植林を通じた資源の回復に賛同した。 宮城県仙台市では、1610年代に、劣化した木質資源の回復のために地方政府は植林を行うことにしたが、当時は、資源確保のための植林による林業は行われていなかった。このため、地方政府主導で地域住民の住居近くで苗畑を整備した。この苗畑には厳重な警備を行い、地元住民が近づけないようにした。その後、時々、警備の手薄な時期を作り、地元住民が盗みやすい環境を作った。結果として、地元住民は、自分たちが利用する山に勝手に植栽した。この結果、地方政府は、植林コストを削減することが出来た。なお、時々は盗難する住民を処罰したが、早く地域を緑化する方法として実施された。この方法は、ヨーロッパ地域でジャガイモを農民に普及させた方法と同じである。フランスでは、1770年代にアントワーヌ=オーギュスタン・パルマンティエ(Antoine-Augustin Parmentier)によって、昼間は警備が厳しいが夜間は無人にすることで、盗みやすい環境を設けた。住民の力を活用する方法の一つである。 【入会林から財産区有林】 入会権とは、他人の土地をある目的で使うことが出来る権利である。他人の土地とは、国有地、私有地、共有地を意味する。ある目的とは、自家消費として薪炭用、肥料用に使う権利である。 このため、電気ガスなどが普及する以前は、生活必需品であり、持続的な利用が前提であるため、様々ルールが設けられ、持続的な森林経営が行われていた。この中で、国有地化されなかった場所は、集落共有の入会地として利用してきた。 しかし、1960年代を境に、今日では、緑肥としての利用、秣場としての利用、薪炭としての利用などはほぼ消失した。この結果、広葉樹林だった場所を、構造材用に杉、ヒノキなどの針葉樹に樹種転換している箇所がほとんどである。都市近郊では、土地の貸し付けとして、キャンプ場やレジャー用、駐車場にしている場合もある。これらは、財産区として集落で管理している。なお、財産区には、ため池や墓も含まれている。 管理方法は、地方自治法で定められており、管理委員7名内、非常勤で任期は4年と規定されている。このため、地元民が代表となり管理する。市町村合併に、集落として私有財産にする場合と、市町村有林として公的財産にする場合がある。私有財産にした場合でも、自由に使うことは出来ず、収益は、住民の福祉に使うことになっている。具体的には、生活道路の補修、消防器具の購入、地域の伝統的祭りへの補助、自治会/婦人会の助成、集会場の維持管理費、ため池などの補修費、公立学校への寄付等である。 公的財産になれば、収益はその市町村で利用される。 47都道府県のうち、1827の市町村を対象に2007年に調べた結果、財産区のある市町村は、442市町村、3704箇所となっている。北海道、埼玉県、鹿児島県、沖縄県、佐賀県は0。この中には、利用人口の減少や、利用価値の低下、維持するのが大変等の理由で解散し、市町村有林になっている箇所もあります。埼玉県は、財産区を町の財産として手放しています。なお、最小面積は3.3m2、最大30,812 m2です。平均は、158 m2となっており、日本全体で1.5%程度を占めている。 財産区は、収益をもたらす一方、管理も不可欠である。このため、集落として共同作業があり、墓地やため池の掃除から、森林においては、旱魃などがある。参加しなければ罰金が発生する。 この一方で、財産区を有する地区と有しない地区間の不公平感が都市部で起きている。かつては農村地域であったが、宅地化により田畑はないものの、共有地を持っていた場所では、同じ市内でも、地域の学校への支援に差が生まれている。ある小学校では、図書室が充実している、良い楽器を使っている、パソコンが支給されている等です。今後、この不公平感を解消することが課題となっている。 【海外の事例:イラン】 イランのザクロス山地は、標高3000メートルクラスの山があり、カシの木、ザクロ、ピスタチオ等で構成されている森林と、高原草地で構成されている。この地域は、遊牧民が放牧する一方、森林の中ではコムギを栽培する生活スタイルが2000年以上続く場となっている。 この地域の大部分は国有地に指定されており、違法耕作、違法伐採、違法放牧の問題を抱えている。行政から見れば、勝手に使用しているとの立場で、逮捕→拘留→裁判→罰金もしくは刑務所の流れがあり、取り締まりで苦労している。一方の住民から見れば、昔から続けていることに何処が問題があるのかと不信感を持っている。 これは、かつて、地方有力者が管理していた土地(森林・高原草地)を、1960年代に国有地化し、農民に分配した。この時、自分の土地ということで過剰な放牧を行い地力を落とし森林を劣化した箇所も発生した。頭数を増やせば、収入も増えると考え、牧養力を超えた利用となった。さらに、1979年のイスラム革命で、全ての土地(森林・高原草地)が国有地となった。前政権の約束が反故にされた。住民からすれば、昔から続けていたことを否定される事態になった。取り締まりの対象となれば、利用出来るうちに、利用するということで収奪的な利用となり、森林・高原草地の劣化が進み、土壌流亡とダムの堆砂によるダム機能の低下に繋がっている。 現状は、国有地と住民間のトラブルが続いており、国有地を管理する役所では住民との喧嘩が絶えない。 なお、1960年代の航空写真を元に、国有地化された場所を地元住民に返還する動きもあるが、土地を利用している根拠があれば返還されるが、ない場合は申請は却下されている。 その一方で、国有地の一部を、役所で決められた経済樹種を植える条件で、集落のグループに貸し出している。リンゴやアーモンド、野生のピスタチオ、バラなどを植栽している。 【海外の事例:スイスの入会権】 スイスは、急峻な地形では、農業より放牧が主になっている集落が多数ある。この場合、村周辺の土地は農地として所有権がはっきりしていますが、一定の高さ以上になると、天然の草原地帯となり、個人有ではなく、集落の土地もしくは、利用者で作られた放牧組合の土地である。夏に放牧が行われるが、入会権が設定されており、集落民(ゲマインデ)や、組合(ベルグシャフト)に属している農民のみが利用可能であり、外部の人間の利用は認められていない。 【海外の事例:北欧の万人権】 北欧(フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク)では、森林内での採種、木の実やキノコ狩り、花の採取は、誰の土地でも行うことが認められている。元々、気候的な要因で十分な農業が難しく、自然資源を活用してきた歴史があるため、その土地所有者に損害を与えないという条件がつくが、他人が自由に立ち入ることが出来、自然環境を利用する権利が慣習的に認められている。これを万人権(Allemannsrett)といい、1200年頃にはすでにあった権利である。また、雪で覆われれば、農地ですら自由に行き来することも認められている。 ノルウェーではキャンプを行う場合は、居住地から150メートル以上離れたところで、住んでいる人に迷惑を掛けないならテントを張って良いことになっている。また、基本的に国有地内での採取は、自給的な利用しか認められていない。但し、国有地内での放牧した家畜の肉や乳の販売は、認められている。一方、狩猟や魚釣りは、一定の使用料を支払うと利用出来る。薪の採取も、9月半ばから4月までの期間限定で認められている。 スウェーデンでは、他人の土地でも48時間以内のテント設営は認められている。但し、岩の上でたき火をすると岩が割れる可能性があるため、岩の上での火の使用は禁じられている。生きている木から枝を折る、樹皮を剥ぐ行為は認められていない。3月から8月半ばまでは、野生動物が活発に活動しているので、犬はリードをした状態であること。等のルールがある。 フィンランドでは、法律に明文化されていませんが、慣習的な権利として万物権があり、自由に木の実などを採取出来る。このため、ベリーを取るために海外の安い労働者を雇い、収穫している企業があるが、今のところ問題にはなっていない。フィンランドの場合、荒れた森林状態になっていると、森林所有者は駄目人間扱いになるため、森林所有者は、誰もが楽しんで利用してもらえるような森林管理に留意している。 同じ北欧でも、デンマークは人口密度が高いこともあり、私有林には、日の出から日没まで、5ha未満の森林では利用不可など、制限が掛かっている。 |

||||||||||||||||||||||||