⑧林業経営を始めよう

| はじめに | 樹種の種類 | 苗木から植栽 | 植栽から保育 | 間伐から主伐 | 伐採・搬出 | 林道管理 | 安全対策 | レクリエーションの森 | メモ |

| 育種の考え | 苗木調達の仕組み | 林業品種 | 種子の確保 | 苗木作り | メモ | ||

| 種子の採取 | 採種園の作り方 | 種子の球果の乾燥 | 種子の精選 | 種子の貯蔵 | 結実促進処理 | 発芽処理 | 発芽率 | 種子の移動 | 歴史 | メモ | ||

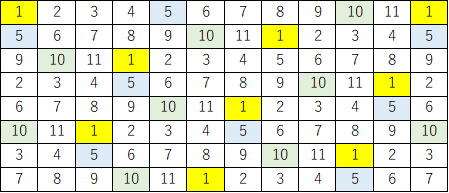

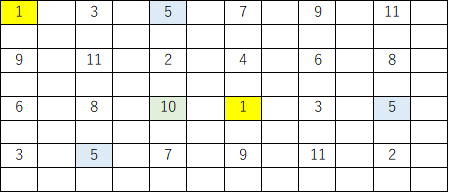

| 採種園の作り方 従来の林業は、山出し苗や種を山から集めるのが基本でした。歴史のある林業地では、特に問題が無かったが、荒廃した森林の回復、燃料革命により薪炭林としての萌芽更新していた広葉樹林、いわゆる里山をスギ・ヒノキ林に転換する中で、昭和25年頃から精英樹を使うことになり、採種園が必要となった。 遺伝的に優れた種子を多量に生産することを目的に、精英樹クローン等により構成され、種子を採取しやすく仕立てた樹木の集団及びその植栽された場所とも言えます。 (1)従来型 スギ、ヒノキの採種園は、母樹苗木を16000本/haの間隔で植栽し、800本→400本/haへ間伐する。 樹高は3mで断幹し、枝を均等に張らして、樹冠全体に日光が当たるようにする。(枝が充実する) 自家受粉を避けるため、異なる品種系統が隣接するように設計する必要があり、他品種で交配するようにランダムに配置する。 この方式のデメリットは、毎年の下刈り、病虫害防除の作業が必要。また、球果採取には、高所作業となるため、脚立等の使用が必要となる。管理を忘れると、成長し、樹冠が密閉し採取しにくくなる。 ・最初に、平らな土地にすること。(雑草が生えても除草機の走行に支障が無いようになる) ・耕耘して綺麗な土地にすること。(土壌が深く、地味が良好) ・病虫害,晩霜害,寒風害等の発生の恐れがないこと。 ・近くに同じ樹種の森林が無いこと。もしくは、花粉防護林を設けること。(花粉汚染を防ぐため) ・正方形もしくは円形に近い形状で作ること。(採種園内の花粉密度を高めるため) ・採種木に対する施肥や整枝剪定(風通しを良くすること)すること。 配置方法は、ギールテッヒ法、配置定規、ランダムによる方法がある。 ギールテッヒ法とは、クローンを規則的に配置し,間伐後もクローンが規則的に残るような設計  クローン配列したときの一例  間伐後のクローン配置(少し、偏りが出るのが欠点) (2)ミニチュア採種園方式(樹高を1.2~1.5m程度に抑える) 畑地で行う事が一般的。 |

||||||||||||||||

| (3)標識 採種園の入口には,採種園名,所在地,樹種,設計内容,設定年月を記載した掲示板を設置すること。 採種木には、位置とクローン名を表示したラベルを付けること。(最近は、QRコード) |

||||||||||||||||

| (4)管理 ①地表管理 清耕法、牧草草生法、雑草草生法及びマルチ法がある。一般的に雑草草生法が成果が良いと言われている。 毎年、下刈りを2~3回実施する。 ②肥培管理 早く一定の大きさにする必要があるため、施肥(硫酸アンモニア・過リン酸石灰・硫酸カリウム等)を行う。一般的には、成長休止期に行うが、冬に8割、6~7月に2割与える。 ③樹形 良質の種子を継続的に生産、かつ能率的に作業できる樹形に誘導するため、主幹を切断(断幹)して,一定の高さに保ちながら枝の剪定を繰り返し、円錐形にする。

多雪地帯では、全般的に枝を短めに剪定すること。(雪害対策) 断幹及び整枝は2~3月に行う。 ④着果促進 自然状態では、着果に豊凶があるが、着果促進処理を行う事で、計画的に種子を生産することが可能となる。 スギとヒノキは、ジベレリン処理が有効。「葉面散布法」と「埋め込み法」が主流となっている。 「葉面散布法」は、ジベレリン100ppmの水溶液を噴霧器等で葉面に散布する方法で、主にスギの着花促進に用いる。散布量は樹冠表面積1m2当たり130cc前後となり、葉っぱが濡れているけど垂れない程度。 「埋め込み法」は、樹幹または枝の樹皮を剥いでジベレリンを埋め込む方法で、主にヒノキの着花促進に用いる。 樹幹に処理した場合は、樹体の衰弱が懸念される為、枝処理がより望ましい。 処理の時期は、7月上~中旬から8月上旬まで。 連年処理は、樹勢が衰弱するため、3年周期で処理、採種、剪定、枝の養生を行う。 ⑤害虫対策 採種園は、森林と比べると、施業上の特徴として施肥を実施するが、整枝・剪定を頻繁に実施するため、樹勢は弱い傾向にあり害虫を誘引しやすい。 a)吸汁性害虫 基本的には、カメムシ類。カメムシは5~7月に球果に口吻を差し込み吸汁し、種子の発芽率の低下を招く。 b)穿孔性害虫 基本的には、スギカミキリ。幼虫が辺材部を食害しる。採種園の木はストレスを受けているため、森林より被害を受けやすい。 c)球果害虫 基本的には、コバチ類及び蝶蛾類。コバチ類は、成虫が種子の中に卵を産み付け、孵化した幼虫が種子を食害し、発芽率を低下させる。課外時期はカメムシと同じであるため、袋掛けが有効。 蝶蛾類は、幼虫が種子を食害する。 |