目次

⑪森林からの恵み

| 森林セラピー | 特用林産 | 水源涵養 | 水産資源 | 農地と防風林 | ||

| 森林浴 森林セラピー 森林療法 精油 |

きのこ |

水産資源と森林

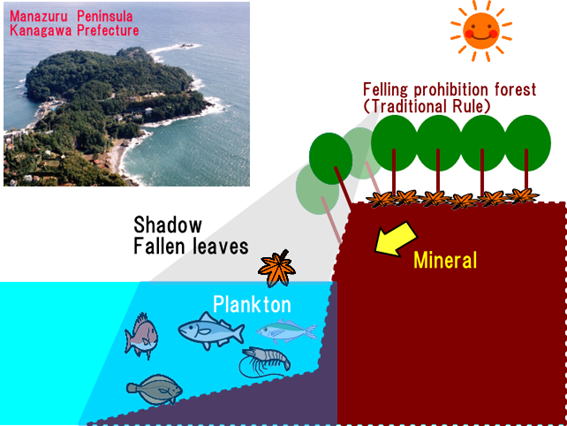

| 始めに 日本は、周囲が海に囲まれており、歴史上、天然の草地が少ないこともあり、遊牧民は存在しなかった。家畜の種類では、羊や山羊は少なく、また、牛や馬は労働として利用しており、食糧としては、他の国と比べ少なかった。それを補うため、周囲の海から海産物を採取し、食料として来た歴史がある。 日本の歴史上、何度も飢饉が発生し、沢山の人材を失った歴史がある。内陸部では、一部の山菜が絶滅するほど食糧難が深刻であったが、水産資源のある地域では、餓死者は非常に少ないと言われており、持続的な漁業が行われていたといえる。 この、水産資源を守るために、森林が重要であるという認識は、古くから理解されており、魚付き林と呼ばれる漁業のために禁伐にした森林は、947年に徳島県で指定されている。 また、1794年には、鮭の回遊性を利用するため、鮭が遡上する川の河口付近の山を伐採禁止に指定した。これは新潟県三面川の取り組みである。森林保護政策として採用されており、その後、鮭が遡上する河川のある地方政府は取り入れた。 1921年に発行された水産大学の教科書には、「森林は一見漁業上何等の関係も無いようであるが、間接には非常な関係を有するものである。およそ樹木はどんな種類でも、降雨の際には その枝葉に大量の 雨滴を支えて雨量の全部を放出するのではなく、一部は地中に送って根に吸収し、河川の源泉を養うものである。」この作者は水産教育の第一人者の野呂喜代吉(1873年~1954年)は、地元に松林を造成して地魚やイカなどが豊富に採れる漁場を造成している。 これまでは、海や湖のそばにある森林が重要と考えられていた。なぜなら、水面や海面に落葉した葉が分解され、植物プランクトンの栄養になること、影が生じることで魚が鳥から身を守ることが出来ること、土砂が流れ込まないので海底に泥が溜まらないため海藻が生育しやすいこと等の理由があるためである。漁師や地元民は木を伐らない場所を海辺や川辺、湖に指定して守ってきたが、積極的に植えるまではしていなかった。 写真の真鶴半島(神奈川県)の魚付き林は、1672年に黒松を植栽して以来、今日まで禁伐として保護されてきた。この一帯は、魚群が濃い=魚が多い場所として、良漁場として有名です。 |

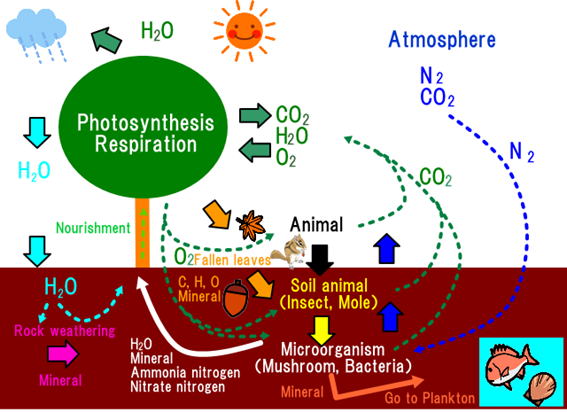

絵 魚付き林(概要図) |

| 今では47都道府県のうち、42都道府県に森林法によって指定された魚付き林がある。また、海に接していない8県のうち3県にも魚付き林がある。今は、魚付き林と言うが、魚が隠れる林、魚がいる林、魚が寄る林など色々な呼び方が地方ごとに存在した。 日本では、森林が破壊されて初めてその重要性に気づかされたと言えるが、生活と密着した森林は大事に守られてきた。薪炭の不法採取等もあったが、薪よりも魚=食料が優先されてきた背景がある。この様に地元民にとって森林が経済的価値を持てば、森林は守られる。 研修訪問先の一つである襟裳岬は、森林を荒廃した結果、漁獲高も減り生活の困難な地域となった。しかし、植林を通じて緑化した結果、水産資源も回復した。この様な事例が知られるにつれ、漁民による植林が全国各地で始まった。 |

| 漁業のための森林保護から植林へ 今日のような漁民が上流部に位置する荒廃した土地を自ら購入し、木を植えたのは、1988年からである。この背景は、1970年代に、宮城県の気仙沼で養殖の牡蠣の生育不良が起き、その原因を1960年代の木材不足による森林の過伐の影響と漁民が判断したことであった。森林の回復が牡蠣の養殖の成功と信じた気仙沼の漁民は植林を開始し、その後、気仙沼の牡蠣養殖が成功する姿を他地域の漁民を知り全国に広がっていった。漁民にとってはあくまでも収入源は漁業であり、木材生産ではないため、従来の林業とは異なり、豊かな海になるために様々な樹種(特に広葉樹)を植栽しているのが特徴となっている。 |

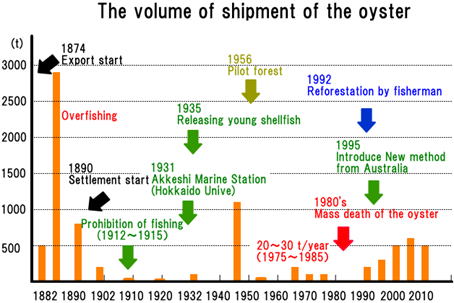

| 森林破壊と復旧、カキの乱獲による資源枯渇と回復 (1)厚岸での牡蠣収穫の歴史 厚岸湖は、大粒で美味しい牡蠣の産地として有名で、特に、この牡蠣を使った駅弁は、全国の食べ物のイベントで人気がある。これまで、厚岸の牡蠣は何度も絶滅に近い状況に追い込まれた歴史を持っているが、地元住民の努力の結果、今は徐々に、生産量が増えている。 厚岸は、元々天然の牡蠣が沢山採れるところで有名であったが、常に人が住んでいるのでは無く、収穫時期に人が集まる場所であった。1874年には、中華料理の材料として、乾燥した牡蠣の中国向け輸出を開始した。中国語で、干し牡蠣の発音は「ホウシー」といい、商売繁盛を意味するため、高い値段で売ることができた。しかし、その結果、乱獲されるようになり、輸出開始から13年後の1887年には減少傾向が見られるようになった。その後、漁獲者の制限、禁漁期の設置、捕獲できる大きさ等ルール作りとその実施を通じて、資源回復に努めた。さらに、自然の回復力に任せるのでは無く、稚貝から育てることによる「増やす努力」を行い、1920年代には回復傾向となった。さらに1931年に地元民が資金を出して、北海道大学の研究施設を誘致し、牡蠣の資源回復に向けた研究も開始した。しかし、1980年代には牡蠣の大量死が発生した。理由は、諸説あり、1つ目は、夏の水温の低下、2つ目は、森林伐採の影響による土砂の流入量の変化、3つ目は、生活排水(合成洗剤に含まれるリン酸による富栄養化)の流入が考えられた。原因は特定できなかったが、牡蠣の栽培方法を改め、これまでバラバラであった栽培方法を統一したこと、漁場の整理(それまで、漁民は勝手に利用)を行ったこと、稚貝から育てること、牡蠣のブランド化(大きさの統一、質の均一化等)を全員参加で行うことで、商品価値を上げる事に成功した。 牡蠣の大量死を経験した中で、漁民が注目したのは、原因の一つとしてあげられた森林伐採の影響である。周辺部の森林は減少しており、森林から農地や牧場への利用転換により周囲に大きな変化が生じたことが牡蠣の大量死につながったと考えた。そのため、漁民は森林の回復に関心を持つようになり、1992年には町有地を借りて漁民自らが植林を行い、その翌年には町を挙げて植林を行った。また、生活排水の影響への対策として、1997年には流入する水質を守るため、自然分解しにくい合成洗剤の町内での利用を抑制するようになった。    |

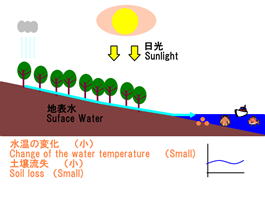

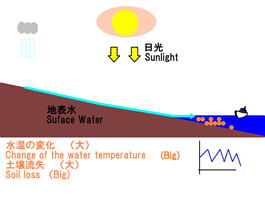

| (2)森林の恵みが与える牡蠣産業への効果 北海道大学の研究から、牡蠣の生育には、安定した水温が不可欠であることが分かった。水温が激しく変動すると、牡蠣も疲れてしまい、最悪の場合、死滅してしまう。元々、広大な森林があった150年ほど前は、周辺は森林に覆われており、安定したミネラル、変動の少ない水温の水が流れ込んでいた。 |

絵 森林の有無と海(湖)との関係  |

| しかし、農地や牧場として開発していくに従い、森林が減少し、土砂の流入などで牡蠣の生育環境が大きく変わっていき、1980年代は、ほぼ全滅になるまで追い込まれた。これは、農地、牧場、ゴルフ場など、森林伐採による利用の転換がピークの時と合致している。 根釧西部にあるパイロットフォレストは、牡蠣のための森づくりを目指していたわけではなかったが、結果的に牡蠣の生産量増加に寄与することになった事例である。広大な森林が出来るにつれ、直射日光が地面に当たらなくなり、降った雨が急激な温度上昇をせずに川に流れ込む。そのまま、厚岸湖に流れ込むため、牡蠣の生育環境を乱さないという効果がある。 パイロットフォレストは、元々森林だったところを開発した結果、荒廃してしまった1万ヘクタールを緑化したところです。   左の写真は、1956年の様子。何度も山火事が発生し、この様な状況となった。その後、経済発展に伴う木材不足を解消するために、植林を行った。この結果、1万ヘクタールの人工林が完成した。この結果、水温の安定など、漁業に大きな影響を与えた。 このことは、内水面漁業にも言える。上流部に森林があることで、水温の変化を抑える役割を果たしており、また、森林に雨が降れば、森林の生態系から豊富なミネラルが雨水に溶け込み、それらが川を下ることで、湖に流れ込んでいく。ミネラルは、植物プランクトンを育て、水生昆虫や小魚の餌になり、さらに、食物連鎖を通じて、中型・大型魚類、水鳥、水生動物など多様な生き物を育んでいく。豊かな生態系が出来れば、漁業も安定的な生業として成り立つことができる。 |

|

| (3)厚岸地域以外での取り組み この漁民による植林は、漁民が所属する漁業組合を中心に、2019年で150箇所以上で実施されている。また、川漁を持続的に行うため、川に接した森林を残すため、保護林に指定する動きもある。湖も同様である。 |